Maurice Rollinat était connu comme poète, musicien mais aussi pêcheur à la ligne !

Cette passion trouve son origine lors de ses séjours dans le domaine de Bel-Air, acquis par ses parents en avril 1850, sur la commune de Ceaulmont. Là, François Rollinat aimait venir se ressourcer et oublier son travail et ce fut un véritable paradis pour Maurice Rollinat enfant. Son père, lors des promenades, lui apprend à observer la nature. Il en gardera le souvenir toute sa vie.

La Creuse est toute proche ; Maurice Rollinat adolescent aime y aller à la pêche comme il le dit dans le poème de jeunesse qui suit :

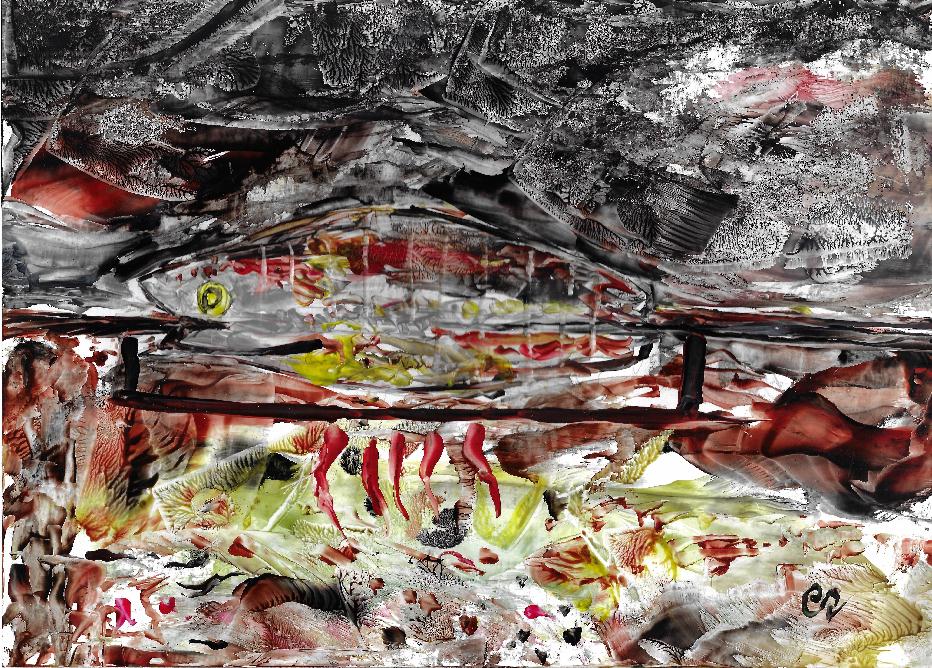

La pêche.

La pêche me procure une volupté douce :

à l’abri du soleil, sous un peuplier vert,

J’aime à jeter dans l’onde, étendu sur la mousse,

mon claveau caché sous le ver.

Dans le pays charmant, où se plût mon enfance,

La gibecière au dos, et la ligne à la main,

Je vais marcher enfin, écolier en vacances,

Sur les cailloux blancs du chemin.

Ce frais chemin conduit aux rives de la Creuse

où folâtrent la carpe, et le gougeon lutin ;

c’est à cette rivière, où ma ligne trompeuse

Va chercher son frêle butin.

L’oiseau chante gaiement tout le long de ma route ;

Et charme les échos de ses joyeux accents ;

Les fleurs, où la rosée a déposé sa goutte

Parfument l’air d’un pur encens.

Aux bords des clairs ruisseaux des grenouilles timides,

sur le gazon fleuri se chauffent au soleil ;

et rentrent d’un seul bond dans les grottes

limpides

sitôt qu’on leur donne l’éveil.

Parfois un paysan conduisant sa charrette

Passe avec ses grands bœufs qui marchent lentement,

Parfois, près d’un lavoir, une blonde fillette

Tord dans ses bras son linge blanc.

Quel plaisir, quand au loin, du haut de la colline,

Je vois le vaste pont superbement jeté,

et que j’entends le bruit de l’onde cristalline,

Roulant sur le sable argenté !…

Je descends les coteaux dominant la rivière

Par de petits sentiers serpentant dans les bois ;

Toujours en descendant, je vois quelque bergère

fredonnant parmi ses brebis.

Sur le flanc des rochers, sont des chèvres mutines

qui broutent des brins d’herbe apportés par le vent.

Le chien fait retentir ses échos des collines

De son monotone aboîement.

J’arrive au bord de l’eau : je me cherche

une place

ou règnent la fraicheur, le silence, et la paix,

et j’attends humblement, que le poisson vorace

veuille bien mordre tout exprès.

aussi, ma patience a toujours bonne aubaine :

je retire souvent un beau petit poisson,

qui, pris, sans le savoir par ma ligne inhumaine,

Frétille au bout du hameçon !

Et quand j’ai pris de quoi faire une ample friture,

Je regagne à pas lents, mon logis, vers le soir…

La brise à mon oreille apporte un doux murmure…

et la lune brille au ciel noir !

avril. (sans précision d’année)

(Poèmes de jeunesse proposés par Catherine Réault-Crosnier et Régis Crosnier, pages 27 et 29)

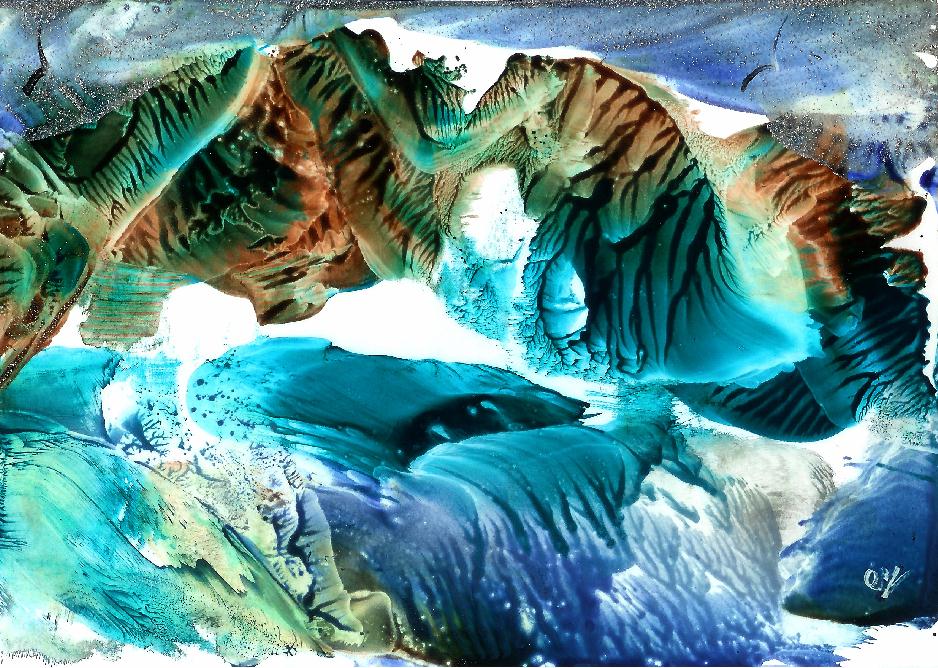

Pendant sa période parisienne, il rêve de venir en vacances à Bel-Air et voici ce qu’il écrit à son ami Raoul Lafagette, le 28 octobre 1874 :

« (…)

Et puis, je pourrai pêcher tout mon saoul ! J’aurai

un complet arsenal d’ustensiles de pêche : hameçons, appâts

préparés, canne à ligne, lignes de toute espèce, corde à anguilles,

etc. Si vous n’aimez pas passionnément la pêche à la ligne, vous ne

pouvez pas imaginer, mon cher ami, tout le charme qu’elle me donne à cet

égard, je fais l’étonnement de ma mère, d’Émile, et de tous ceux qui

me connaissent. On se demande comment le Maurice inquiet et si turbulent de

nature peut s’immobiliser pendant des heures entières sur une berge

monotone en face d’une eau toujours la même. Je n’essaierai pas d’expliquer

ma passion pour la pêche à la ligne. J’en raffole, voilà tout !

– Pourquoi ? – sans doute, parce que je hume toute l’étrangeté

qui se dégage d’une rivière dormante jusqu’à sembler morte, ou que

les émanations rafraîchissantes d’une eau torrentueuse magnétisent et

engourdissent mes névroses. C’est avec une perfidie si savoureuse que le

pêcheur-poëte s’installe au bord d’une nappe d’eau inerte émaillée

çà et là de nénuphars, en pleine solitude, sur un tertre semé de

menthes sauvages, sous des ramées centenaires tamisant le flambant

azur !...

(…) » (collection particulière).

Quelques années plus tard, il raconte ses vacances à Bel-Air à Raoul Lafagette et nous pouvons lire dans une lettre datée du 14 septembre 1877 :

« (…)

La pêche, dont je raffole, est ma principale occupation.

J’ai des soupirs de remords à chaque poisson que j’enlève, mais je me

dis qu’ils mangeaient le ver, lequel mangeait le sol, et me voilà absous

de vouloir dévorer ces infortunés gougeons (sic), tant il est vrai

que l’homme se sert de tous les prétextes pour justifier à ses propres

yeux son abominable barbarie. (…) » (collection particulière).

Cette passion lui inspire le poème suivant où on retrouve de nombreux points communs avec ses lettres comme la patience ou la pêche de goujons :